Der Standort des Windparks Dorf Zechlin.

Wie wurde die Potenzialfläche ermittelt?

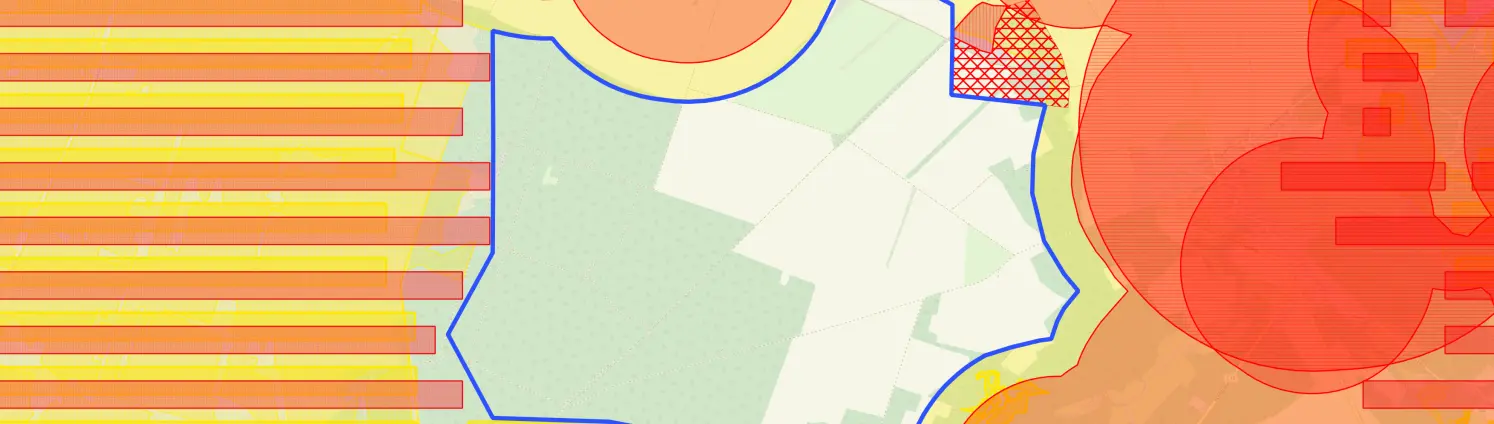

Der Standort in Dorf Zechlin ist bekannt. Trotzdem schauen wir immer nach Flächen, die möglichst wenig in die vorhandene Gebietskulisse eingreifen. Dafür berücksichtigen wir die vielen und strengen Kriterien, die an Windenergieanlagen gestellt werden – in einer sogenannten Weißflächenanalyse. Weißflächen sind also jene Flächen, auf denen ein Windpark entstehen kann. Diese Flächen sind sehr begrenzt und nicht überall zu finden. Es ist aber im Windflächenbedarfsgesetz festgeschrieben, dass im Land Brandenburg bis zum Jahr 2027 insgesamt 1,8 Prozent und bis zum Jahr 2032 insgesamt 2,2 Prozent der Landesflächen für Windparks vorrangig ausgewiesen sein müssen. Im Februar 2023 hat der Landtag Brandenburg entschieden, dass es wieder die Regionalen Planungsgemeinschaften – hier Region Prignitz-Oberhavel – sein sollen, die diese Flächen finden sollen. Bis dahin können Windenergieanlagen auf Weißflächen genehmigt werden.

Im Zuge unserer Weißflächenanalyse ist die Potenzialfläche in Dorf Zechlin unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Kriterien mit einem tendenziell niedrigen Eingriff bewertet. Es werden mehr als der einzuhaltende Abstand zur Wohnbebauung von 1.000 Meter eingehalten, der Einfluss auf Vogelschutzgebiete oder geschützte Biotope berücksichtigt sowie umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für die Forstnutzung umgesetzt. Was bleibt, ist die Sichtbarkeit, die in der professionellen Visualisierung des Windparks gezeigt wird.

Auswahl der Anlagenstandorte

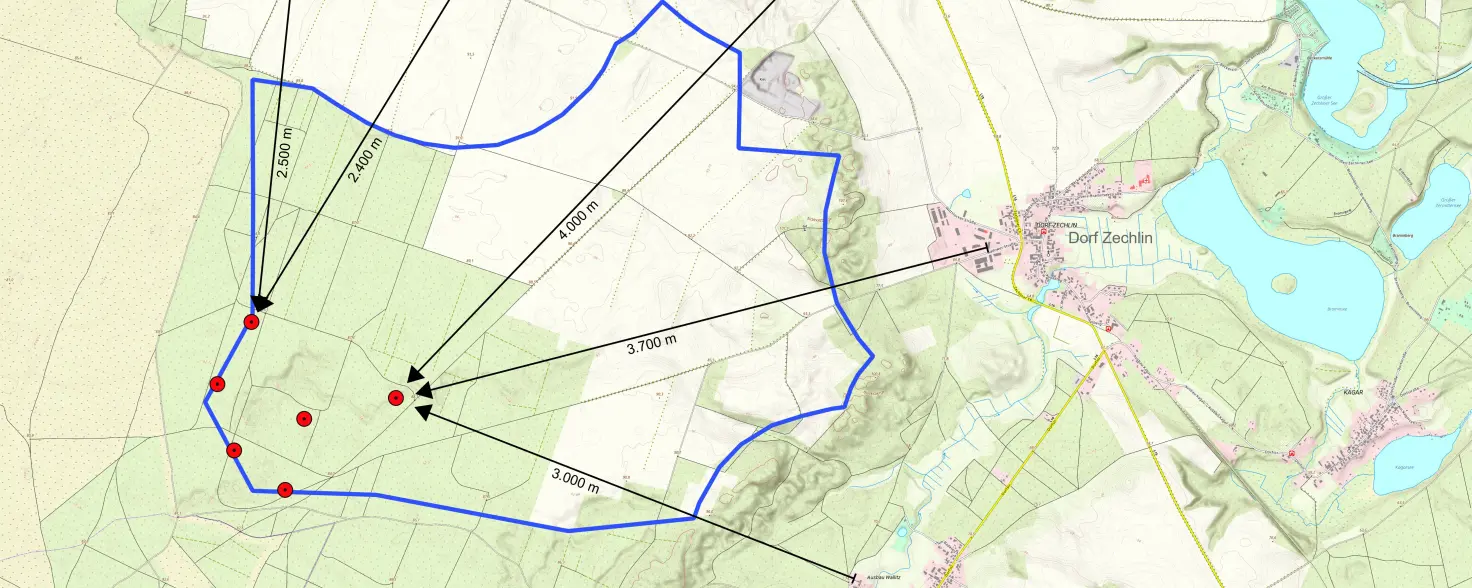

Die Potenzialfläche für den Windpark Dorf Zechlin würde sehr viele Windenergieanlagen ermöglichen. Aktuell stehen sechs Windenergieanlagen zur Diskussion, das Gesamtkonzept beinhaltet insgesamt 15 Windenergieanlagen. Im ersten Schritt werden die sechs Anlagen möglichst weit weg von der Wohnbebauung geplant, sodass möglichst wenig von ihnen zu sehen ist.

Wie auf der Übersichtskarte zu erkennen, planen wir die sechs Windenergieanlagen im südwestlichen Bereich der Potenzialfläche. So wollen wir die potenziellen visuellen und schalltechnischen Wirkungen auf die Anwohner der umliegenden Ortschaften so gering wie möglich halten. Die Zuwegung zu den sechs geplanten Anlagen wird so verlaufen, dass bestehende Infrastruktur genutzt werden kann und der Eingriff in die Natur zur Errichtung neuer Wege möglichst gering bleibt.

Wir produzieren den Strom aus der Region für die Region, müssen den Windpark aber trotzdem an eine 110 kV-Leitung anschließen. Das wollen wir in Rheinsberg tun und das Kabel hierfür unterirdisch entlang von Straßen verlegen, sodass es nicht zu sehen ist.

Technische Daten der sechs Windenergieanlagen

Die ersten sechs Windenergieanlagen verfügen über folgende technische Ausstattung und Daten:

- Anzahl der Windenergieanlagen: Geplant sind aktuell sechs Anlagen des Typs N149/5.X vom Hersteller Nordex. Nordex deshalb, weil sie besonders leise sind und Produktionsstandorte in der EU zur Verfügung stehen.

- Anlagen-Leistung: Jede der sechs Anlagen verfügt über eine Nennleistung von 5,7 Megawatt, sodass sich für den Windpark eine installierte Gesamtleistung von 34,2 Megawatt ergibt. Das Verhalten der Windenergieanlagen an Binnenstandorten ist optimal (gute Produktion bei eher schwachem Wind und trotzdem auch Produktion bei hohen Windgeschwindigkeiten).

- Höhe der Windenergieanlagen: Die Nabenhöhe der Anlagen beträgt 125,4 Meter. Bei einem Rotordurchmesser von 149 Metern haben die Windenergieanlagen eine Gesamthöhe (Nabenhöhe + Rotorradius) von unter 200 Metern.

- Erwartete Stromproduktion: Der Windpark wird Prognosen zufolge jährlich rund 64.000 Megawattstunden (MWh) Strom produzieren. Das ist genug, um etwa 20.000 Haushalte zu versorgen.

- Design: Der gewählte Windenergieanlagen-Typ zeichnet sich durch sein schlankes Design aus. Sowohl der Stahlrohrturm als auch die Rotorblätter sind so schmal wie möglich ausgelegt. Zusammen mit der weiß-grauen Farbe treten die Windenergieanlagen eher in den Hintergrund der Wahrnehmung und sollen eine minimale visuelle Beeinträchtigung verursachen.